Artefact :

objet, matériau transformé par l’action humaine qui peut avoir une valeur sur le plan du patrimoine.

Argile :

roche sédimentaire meuble, imperméable et utilisée comme matière première pour la fabrication de la céramique. Sa couleur est déterminée par sa composition chimique : blanche à l’état pur (le kaolin, contenant de la silice, de l'alumine et de l'eau), la présence d’autres minéraux (oxydes de fer, magnésie, titane, rutile...) feront varier sa couleur (vert, rouge, brun...). Chaque terre argileuse possède des caractères spécifiques : la plasticité, qui permet de la travailler, le retrait au séchage, le durcissement à la cuisson et la résistance aux chocs thermiques et mécaniques. On définit ‘grasse’ une terre argileuse plastique et ‘maigre’ une terre plus sableuse.

Barbotine :

argile délayée dans l’eau qui sert à coller les pièces

rapportées sur une céramique, et utilisée parfois pour la

décoration.

Battage :

déformation et étirement de la pâte d’argile jusqu’à

éliminer les bulles d’air présentes, pour éviter que la pièce

explose lors de la cuisson.

Biscuit :

état de la pâte argileuse après la première cuisson à très

haute température. La pièce céramique ainsi obtenue peut

être utilisée en l’état, sans émail et sans décor, ou être décorée

et recuite par la suite.

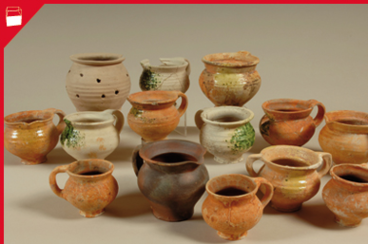

Céramique :

nom d’origine grec (kéramos = argile) qui désigne

l’ensemble des objets fabriqués en argile, ayant subi une

modification irréversible pendant la cuisson à des températures plus ou moins élevées. On rassemble sous ce terme

quatre grandes familles d’objets en argile : la poterie, le grès,

la faïence, la porcelaine.

Chamotte :

terre cuite, broyée et tamisée, utilisée comme dégraissant pour rendre l’argile plus solide.

Colombin :

boudin, anneau ou cordon d’argile monté en spirale

ou empilé pour fabriquer une céramique. Pressés à la main

pour obtenir la forme désirée, les colombins sont ensuite

lissés à l’intérieur et à l’extérieur à l’aide de bâtonnets ou

de pierres.

Consistance du cuir :

état intermédiaire de l’argile dans le processus de séchage, lorsqu’elle garde de l’humidité sans être complètement plastique.

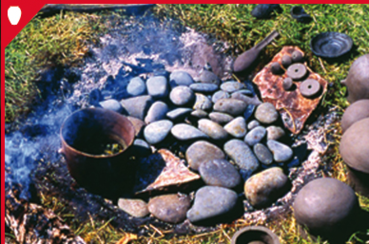

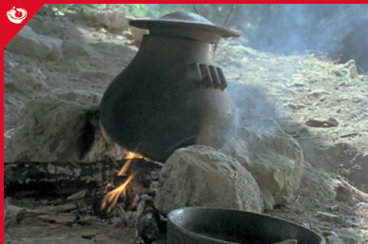

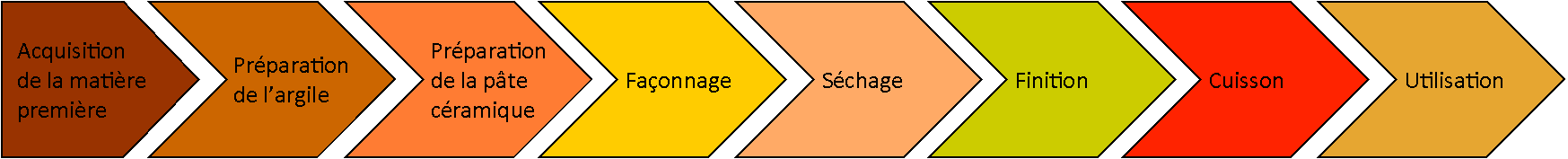

Cuisson :

exposition au feu de la céramique façonnée et séchée. Menée à l’intérieur d’un four, cette opération provoque des transformations irréversibles

de la pâte qui durcit et se solidifie en devenant stable.

Cuisson oxydante :

cuisson avec surplus d’oxygène, en milieu aéré, qui permet

à l’argile de prendre des teintes claires allant du beige au rouge vif.

Cuisson réductrice :

cuisson avec un apport d’air minimum qui permet d’obtenir des couleurs sombres à noires.

Décantation :

trempage de l’argile dans de l'eau pour éliminer les impuretés

qui se déposent au fond du récipient.

Décor :

modification esthétique de l’aspect de la poterie. Les outils et les techniques utilisés sont nombreux (cf. catalogue des éléments stylistiques).

Dégourdi :

cuisson préliminaire de la pièce après façonnage. Réalisée à basse

température et lentement (demi-cuisson), cette opération donne à la pâte

la porosité nécessaire pour recevoir le décor.

Dégraissant :

matière ajoutée à une pâte trop plastique pour la rendre plus stable lors du séchage et de la cuisson. Les matières organiques, minérales et

surtout la chamotte peuvent servir de dégraissants.

Émail :

Substance vitreuse, opaque ou transparente, dont on recouvre la céramique pour la rendre imperméable et brillante. Il est appliqué sur la pâte

crue, le dégourdi ou le biscuit par trempage, par pulvérisation, par arrosage... Seules cinq couleurs naturelles étaient utilisées avant l’invention des

couleurs chimiques : le vert de l'oxyde de cuivre (teintes bleues et vertes) ;

le rouge de l'oxyde de fer (du jaune au brun) ; le bleu de l'oxyde de cobalt

(bleu violacé) ; le jaune de l'oxyde d'antimoine (jaune - orange) ; le brun

de l'oxyde de manganèse (de l’ivoire aux bruns et bruns-rouges et aux

violets).

Engobe :

argile liquide naturelle ou teintée posée sur la céramique après le séchage. Il sert à modifier la couleur ou la texture de la pâte, mais aussi à la

décorer.

Estampage :

application d’une couche de pâte sur un moule. A l’aide d’une

matrice, ce décor est ensuite imprimé en creux ou en relief sur l’argile souple.

Excision :

décor céramique fait par arrachement ou découpage de la pâte à

consistance cuir ou ferme.

Façonnage :

étape de la fabrication de la céramique qui désigne la mise en forme du récipient.

Faïence :

céramique à pâte poreuse opaque, recouverte d’un émail et cuite en

deux fois.

Fondant :

matière rajoutée à la glaçure pour en baisser le point de fusion.

Foulage :

préparation de la pâte d’argile en mélangeant les éléments avec les

pieds afin d’éliminer les bulles d’air.

Four :

structure destinée à la cuisson de la céramique. Un classement des fours

à potier est fait sur la base de l’emplacement des matériaux à cuire.

On distingue :

- le four en fosse, le plus ancien : un seul volume, creusé dans la terre, où

les objets sont en contact direct avec le combustible. Le tout est ensuite

recouvert de terre ;

- le four à flamme nue : deux volumes construits, où la chambre de cuisson est séparée du combustible par une sole perforée ;

- le four à rayonnement : la chaleur est diffusée par des tubulures et il

n’y a pas de contact direct entre le combustible, le gaz de cuisson et

les objets.

Glaçure :

enduit à base de plomb posé sur la surface d’une céramique pour la

rendre imperméable et brillante. Elle peut être transparente, neutre ou colorée. La pose se fait après cuisson ou lors d’une deuxième cuisson à basse

température.

Grand feu :

cuisson à une température supérieure à 980° C.

Gravure :

décor céramique fait par entailles sur pâte sèche ou cuite.

Grès :

céramique faite d’argile plastique et de sable. Elle cuit à une température de 1280° C environ et subit une vitrification qui la rend très dure, résistante et imperméable.

Aucune définition à afficher.

Imperméabilité :

propriété d'un produit qui ne se laisse pas traverser par un

liquide. La vitrification est un procédé qui rend la céramique imperméable.

Immersion :

méthode utilisée pour poser une couverte sur la céramique. La

pièce est plongée dans un bain d’engobe ou de vernis jusqu’à ce qu’une

couche uniforme reste sur la surface.

Impression :

décor céramique qui consiste à exercer une pression sur la pâte

plastique à l’aide d’un outil ou d’une matrice.

Aucune définition à afficher.

Kaolin :

argile blanche très pure qui sert comme matériau de base pour la fabrication de la porcelaine. A la propriété de rester blanc même à très haute température. Le nom dérive de la région chinoise Kao-Lin où il était

largement exploité.

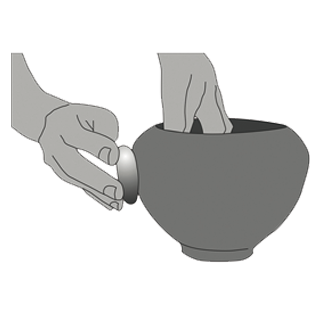

Lissage :

traitement de surface de la pâte humide qui est frottée à l’aide d’un outil lisse (pierre, coquille, os..) jusqu’à obtenir une surface régulière et mate, sans lustré.

Lustre :

solution de sels métalliques et de résines posée comme complément de

décoration sur la céramique déjà cuite qui prend ainsi des reflets métalliques.

Malaxage :

préparation de la pâte d’argile en mélangeant les éléments avec les

mains afin d’éliminer les bulles d’air.

Matrice :

forme en creux ou en relief à partir de laquelle on crée les moules de

fabrication.

Modelage :

technique de façonnage manuel de la pâte pour obtenir une forme.

Montage à la motte :

modelage de la pièce à la main directement dans la motte

d’argile.

Montage au colombin :

voir colombin

Montage par plaques :

technique de façonnage par laquelle plusieurs plaques

d’argile, circulaires, quadrangulaires... sont préparées séparément puis assemblées.

Moulage :

technique de façonnage de la céramique qui consiste à plaquer une

masse d’argile dans un moule pour en épouser la forme.

Moule : pièce destinée à recevoir la pâte d’argile permettant

Moule :

pièce destinée à recevoir la pâte d’argile permettant de produire plusieurs pièces identiques.

Motte :

masse d'argile prête à être travaillée par le potier.

Négatif :

empreinte en creux d’un modèle, dont on a fait le moulage. Pour

avoir le positif il faut appliquer l’argile à l’intérieur.

Aucune définition à afficher.

Pastillage :

décor en relief en forme de pastilles ou de pointes, réalisé avec de la

barbotine épaisse.

Pâte :

mélange de matières premières (argiles, sables, quartz, feldspaths...)

choisies en fonction du type de céramique souhaitée.

Peinture :

application d’une matière colorante avant ou après la cuisson.

Petit feu :

cuisson à basse température (jusqu’à 580° C) permettant l’évacuation des molécules d’eau de l’argile.

Pétrissage :

manipulation de l’argile destinée à mélanger les matières premières

et à lui donner l'homogénéité nécessaire pour le façonnage.

Pigment :

substance d’origine naturelle, solide, réduite en poudre, ajoutée pour

colorer.

Plasticité :

qualité de l’argile qui lui permet d’être modelée en prenant différentes formes sans se casser.

Polissage :

traitement de surface de la pâte à consistance cuir ou sèche. Elle est

frottée à l’aide d’un outil dur (pierre, coquille, os..) jusqu’à obtenir une

surface régulière, avec un lustré uniforme.

Porcelaine :

produit céramique à pâte fine, à base de kaolin, feldspaths et

quartz. Cuite à de très hautes températures, la masse céramique vitrifie.

Une couverte brillante et transparente est parfois rajoutée après la cuisson.

Porosité :

propriété d’un matériau ou d’un corps intégrant dans sa masse des

cavités et des interstices qui permettent le passage de liquides.

Positif :

objet final que l’on extrait d’un moule.

Poterie :

ensemble d’objets utilitaires ou décoratifs fabriqués en argile très

poreuse et cuits à une température inférieure à 1000°C.

Aucune définition à afficher.

Réfractaire :

qui résiste à de très hautes températures.

Résistance mécanique :

degré de solidité d’une pièce.

Retrait :

diminution d’une pièce en dimension et en volume au séchage et à la

cuisson.

Séchage :

à l’air libre, les molécules d’eau qui se trouvent dans l’argile s’évaporent. La consistance de la pâte change progressivement (verte, cuir, sèche).

La porosité augmente (à causes des vides laissés par les particules d’eau),

la plasticité diminue, de même que la masse.

Sole :

partie inférieure d'un four qui supporte la charge de cuisson.

Sigillée :

céramique en argile fine, recouverte d’engobe et aux teintes rouge brique. Largement diffusées dans le monde romain entre le ler siècle av. JC et

le IIIe ap. JC. Le nom dérive du terme latin sigillum, qui indique le poinçon utilisé par les artisans pour signer leurs productions.

Terre cuite :

Mélange d'argile et de sable malaxé, à forte porosité, façonné et

cuit à basse température.

Tesson :

fragment, débris de céramique.

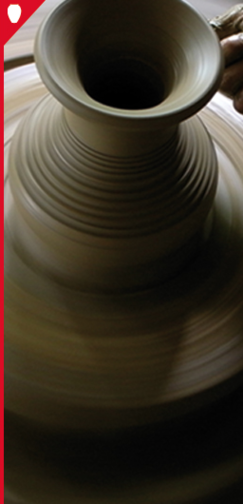

Tour :

instrument du potier pour la fabrication des céramiques. Le dispositif

comprend un plateau tournant sur un axe, actionné mécaniquement ou

pas, sur lequel est posée la motte d’argile pour le façonnage. Il peut être

lent ou rapide.

Tournage :

technique de façonnage de la céramique à l’aide d’un tour. La motte d’argile, posée et centrée sur le plateau, est ensuite modelée à l’aide des

doigts ou d’outils. La force centrifuge permet de maîtriser l’épaisseur des

parois et la symétrie de l’objet.

Translucidité :

(pour les porcelaines), transparence sous une certaine épaisseur

lorsqu’on place une pièce devant une source lumineuse.

Trempage :

procédé d’émaillage qui consiste à tremper les biscuits ou les dégourdis dans un bain d’émail liquide.

Aucune définition à afficher.

Vernis :

enduit transparent posé sur la surface des céramiques qu’il rend imperméables à la cuisson.

Vitrification :

opération physique et chimique, par laquelle un matériau perd

sa porosité et se transforme en verre à haute température.

Aucune définition à afficher.

Aucune définition à afficher.

Aucune définition à afficher.

Aucune définition à afficher.

Crédits : INRAP

Crédits : INRAP Crédits : INRAP

Crédits : INRAP Crédits : Canal U

Crédits : Canal U Crédits : INRAP

Crédits : INRAP Crédits : INRAP

Crédits : INRAP Crédits : INRAP

Crédits : INRAP Crédits : INRAP

Crédits : INRAP